安科瑞 AcrelEMS 3.0 赋能零碳园区:以源网荷储一体化+虚拟电厂双轮驱动,加速低碳攻坚落地

安科瑞戴婷 Acrel-Fanny

1. 建设背景

“双碳”背景下,加快建设“安全、清洁低碳、多元协同、智能普惠”新型能源体系,加快构建新型电力系统成为能源行业关注。随着双碳战略的深化和升级,零碳园区建设成为政府工作的核心议题。根据国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局《关于开展零碳园区建设的通知》(发改环资[2025]910号)文件精神,支持有条件的地区率先建成一批零碳园区,逐步完善相关规划设计、技术装备、商业模式和管理规范,有计划、分步骤推进各类园区低碳化零碳化改造,助力园区和企业减碳增效,为实现碳达峰碳中和目标提供坚实有力支撑。

2. 零碳园区的定义及实现路径

园区分为非工业园区和工业园区。非工业园区以居住、办公、医疗、商业、教学等功能为主且具有清晰物理边界的地理范围。工业园区是国家或地区政府根据自身经济发展的内在要求,以优化功能布局、突出产业特色、提高工业集约化强度等为目的,采用行政手段在管辖园区内规划出来的一块以工业生产与服务为主的园区。从降碳的程度又可以分为低碳园区、净零碳园区和零碳园区,分别对应不同的评价标准。

910号文件明确指出零碳园区的实现方法和路径,包括但不限于:

u 加快园区用能结构转型。加强园区及周边分布式光伏、风力发电等可再生能源开发利用,科学配置储能等调节性资源,因地制宜发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿色电力直接供应模式,鼓励参与绿证绿电交易;

u 大力推进园区节能降碳。推动园区建立用能和碳排放管理制度,深入推进企业能效碳效诊断评估,加强用能设备节能监察和日常监管,实施节能降碳改造和用能设备更新,鼓励企业建设能效工厂、零碳工厂。

u 提升园区能碳管理能力。支持园区建设覆盖主要用能企业的能碳管理平台,强化园区及企业用能负荷监控、预测与调配能力,为碳排放核算、源网匹配调节、电力需求侧管理、多能协同互补、资源循环利用等工作提供支撑。

u 支持园区加强改革创新。支持地方政府、园区企业、发电企业、电网企业、能源综合服务商等各类主体参与零碳园区建设。鼓励有条件的园区以虚拟电厂(负荷聚合商)等形式参与电力市场,提高资源配置效率和电力系统稳定性。

3. 零碳园区能碳管理系统建设方案

3.1. 园区能源结构优化

产业园区面积大,供电距离远,建筑多且分散,用电负荷种类较多,用电负荷不均匀,园区的配电结构一般应该整体规划,统一部署。

园区一般根据整体用电负荷需求,设置110kV或35kV变电站,电源至少引自两个不同的独立市政电源。在零碳园区的实施过程中,园区能源结构是首先要考虑的优化的重要方向。充分利用园区资源,铺设分布式光伏发电系统,并建设储能系统帮助园区消纳新能源,平稳负荷波动,降低碳排放。建设新能源汽车充电站帮助园区降低燃油消耗,这些都是实施零碳园区的必经之路。同样的也会导致园区的能源结构相对传统变配电系统更加复杂,更加依赖能量管理系统的辅助。

3.2.能碳计量体系搭建

零碳园区的评价应建立在园区碳排放数据的基础之上,园区应对能耗和环境进行监测,监测内容应包含室内环境、能耗、可再生能源、交通、市政照明、储能系统等。

园区碳排放管理系统除应统筹建筑碳排放系统的计量和监测数据外,还应对下列内容进行计量和监测:

①园区能源站产能和用能量,以及用于本园区之外的外输量;

②园区绿地、道路等公共场地安装的可再生能源设施发电量、园区用电量、向园区外的输电量;

③园区电动汽车充电桩总充放电量;

④储能系统储存电量;

⑤园区内市政照明用电量;

⑥园区公共场地与设施中的电梯和其他用电设施的用电量;

⑦园区场地和碳排放管理相关的其他用能及产能。

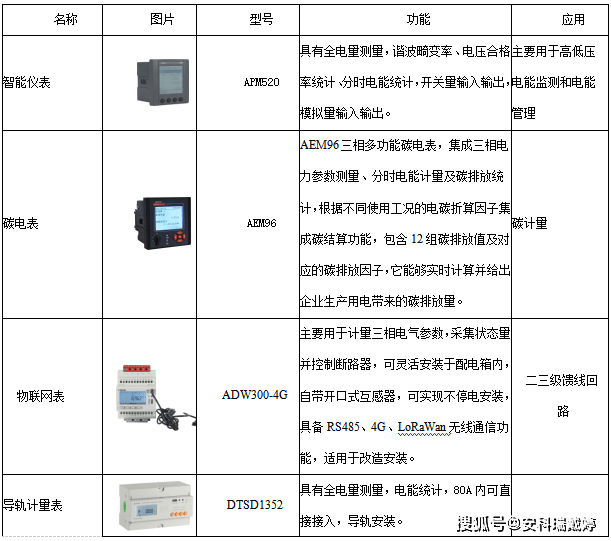

建筑用能数据根据分类分项原则,采集电、水、气、汽、油、冷/热量等分类能耗数据,通过安装远传式多功能电表,水表、燃气表、能量表等获取用能数据,也可以从第三方系统数据对接和手工填报等多种方式采集用能数据。电能数据按照照明插座、空调、动力和特殊用电进行分项统计,计算建筑总碳排放和单位面积、人均碳排放量。

工厂建筑用能按照主要用能单位(电、水、气、汽、油、冷/热量、工业气体等)、次级用能单位(车间、动力站、食堂等)、主要用能设备(空调主机、空压机等)统计用能数据,计算工厂总碳排放和单位产品、单位产值碳排放。

4. 零碳园区管理平台

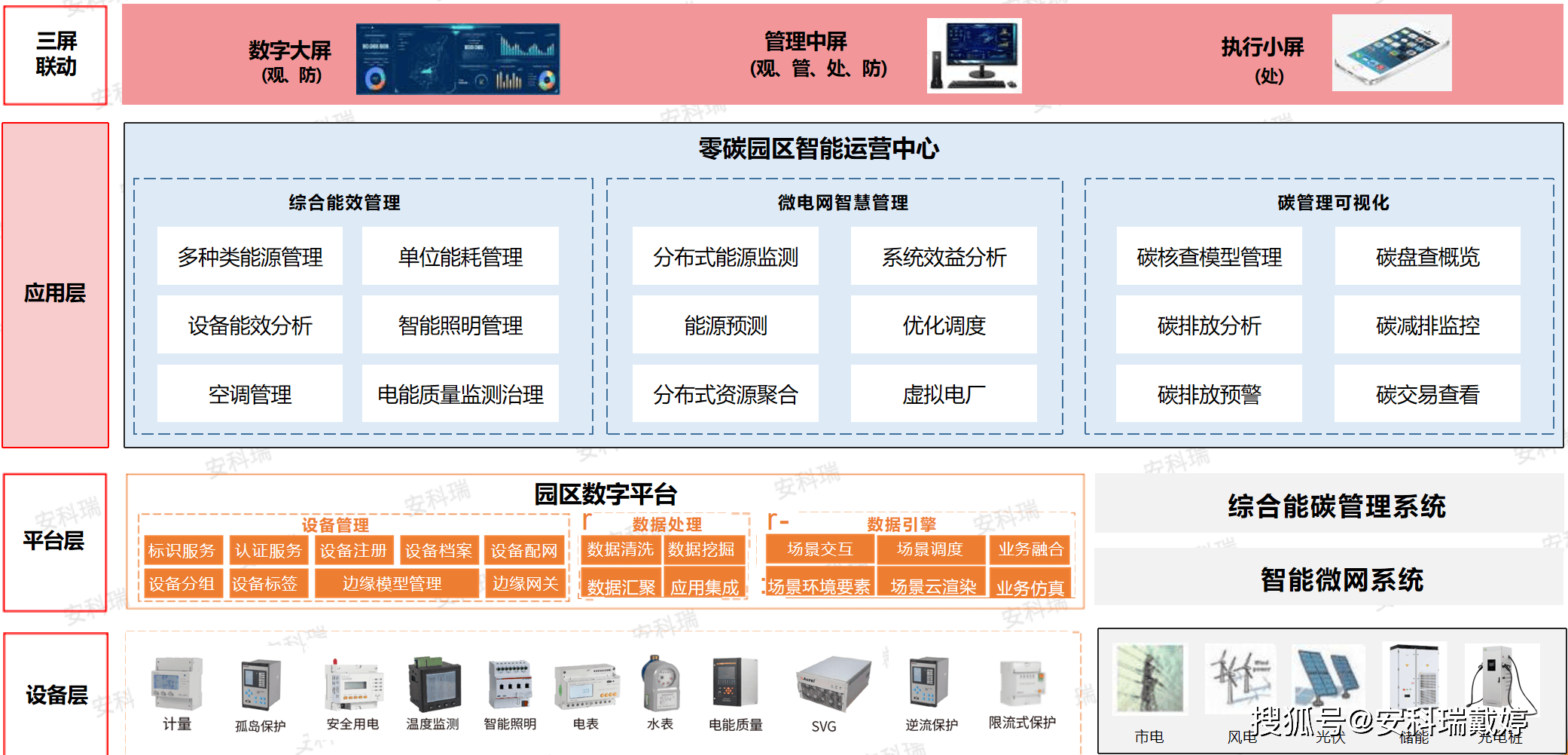

AcrelEMS零碳园区管理平台将企业用电分为源、网、荷、储、充,能够监测企业整体供配用电状况,并在一个系统中集中展示,便于管理人员集中管理以及更好地对企业进行维护。

平台实现了从35kV配电到0.4kV用电侧的整体监控,满足光伏系统、风力发电、储能系统、充电桩以及空调系统的接入,进行数据采集分析,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该平台在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本、减少碳排放。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济、低碳运行提供了全新的解决方案。

能碳管理平台网络架构

平台兼容单个站点和多个站点接入,采用B/S+C/S架构,在物理上分为三层:设备层、平台层和应用层。

设备层:主要是连接于网络中用于计量、保护、控制、治理的各类传感器,包括充电桩、多功能电表、防逆流装置、电能质量监测、无功补偿装置、微机保护测控装置、电气火灾探测器、限流保护器以及第三方的逆变器、储能柜等。

平台层:包含现场智能网关、网络交换机等设备、站控层系统及平台服务。智能网关主动采集设备层设备的数据,并可进行规约转换和数据存储,通过网络把数据上传至站控层系统和平台。智能网关可在网络故障时将数据存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失;站控层系统可以制定并自动执行计划曲线、削峰填谷、需量控制、新能源消纳、有序充电、动态扩容、备用电源等控制策略,对内实现源、网、荷、储一体化智慧协同。

应用层:包含综合能效管理、微电网智慧管理、碳管理可视化等核心模块,对内实现企业微电网集中监管、能效分析、碳排放及收益等数据统计、源网荷储充协调控制等,对外辅助用户参与需求响应和电力市场交易。

4.1. 网络架构

方案基于园区不同的应用场景,配置终端感知设备,包括微机保护测控装置、操控装置、测温传感器、弧光探测单元、电能质量分析装置、多功能计量仪表、有源滤波装置、无功补偿装置、电气火灾探测器、电池监测单元、气体传感器、照明控制器和传感器、暖通仪表等,配合现场具备通讯接口的设备如柴油发电机控制柜、UPS、直流屏等设备,通过智能网关采集设备数据,进行协议转换、数据分析、就地存储、逻辑判断后上传能效管理平台,为管理人员提供电气、设备、环境监测、控制和预警,提升了园区运行可靠性和安全性,提高管理效率,减少在供电、环境和设备上的运维人力成本。

感知层:采集物理世界的数据,是系统的“感官”。现场通过现场总线或4G与本地系统和平台通讯;站控层系统搭建在客户自己配置的工控机上,通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等;平台可以本地、私有云和公有云部署,包含应用服务器、WEB服务器和数据服务器,一般应用服务器和WEB服务器可以合一配置。

传输层:连接感知层和服务层,负责协议转换、数据传输及边缘计算,对采集数据进行预处理,减轻平台压力。智能网关设备侧支持Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约,主动采集现场设备层设备的数据,并将数据通过TCP/IP或MQTT传输至服务层。

服务层:处理业务逻辑、存储数据、提供接口,是系统的“大脑”。服务层处理的数据以API或MQTT的方式开放给服务层。

n Tomcat:Web应用服务,运行后端服务,处理API请求。

n EMQX:MQTT消息服务,实现设备与服务的实时双向通信,如数据推送、指令下发。

n MySQL:关系型数据库,读写、统计方便,用于保存基础数据,包括用户、企业、监测点位、设备信息、统计数据等,保证数据核心基础数据的规范化和数据应用的便捷性。

n Redis:缓存数据库,读写速度快,用于存储设备端上报的实时数据及访问频率高的数据,保证数据的及时性和高并发。

n MongoDB:存储容量大,数据读取效率高,实时数据库中的数据定期存储至历史数据库,保证数据的可靠性和完整性。

展现层:面向用户,提供交互界面,是系统的“外貌”。客户可以在任意能与服务器联通的地方,通过有权限的账号登陆WEB网页或手机APP访问和操作平台。

4.2. 数据采集

4.2.1. 集成能力

系统为客户提供技术标准匹配、技术接口完整、技术装备合理的解决方案,系统先进和开放,实现资源共享。

1) 系统集成以满足用户需求为出发点,采用软件遵守公认的开放性标准,方便系统维护、扩充和升级,实现与其他系统无缝集成。设备侧支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、IEC103/104、OPC UA、BACNET等;系统侧支持ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、DGJ08-2068-2012上海建筑能耗、DGJ32/TJ111-2010江苏建筑能耗、扬州、常州、杭州、广西河池等地省市能耗、宁夏电力需求侧、安科瑞运维云、预付费云协议、华云104协议、SNMP、MQTT协议、OPC UA、IEC 61850、Q/GDW 376.1等。

2) 实现数据的采集,包括结构化、半结构化和非结构化数据,为后续数据分析提供准确的数据源。

3) 自主研发系统采集各种生产装置、现场设备和第三方系统数据,为管理部门提供及时、有效的实时用能数据。

4) 系统提供驱动开发包,支持自行开发采集设备的驱动程序。

4.2.2. 数据采集方式

系统统一采集管理各种源数据,支持海量数据的历史归档,提供统一、完善的数据读写接口。根据项目需求,数据采集方式采用人工采集和自动采集,原则上全部采用自动采集。

1) 自动采集:系统根据预设规则和算法过滤数据,排除不符合要求的信息,提供更加准确和可靠的数据,减少人工操作带来的错误,提高工作效率。

通过RS-485接口,使用Modbus-RTU协议经数据融合终端完成终端设备数据的采集;针对非标准规约的仪表或第三方系统支持通讯接口程序开发,确保数据完整采集。数据融合终端采用多级数据存储冗余结构设计,具备本地存储能力,当通讯中断恢复时,数据融合终端存储的数据自动进行断点续传,进一步保证系统数据的完整性,防止主站软件故障恢复过程中数据的丢失。

2) 人工采集方式作为自动实时采集的补充。通过人工输入和记录数据,保证数据的准确性和完整性。

4.2.3. 采集数据类型

数据采集的类型涵盖基础的结构化数据,半结构化数据以及非结构化数据等。针对不同设备类型开发相应的数据采集驱动,系统开放式架构设计支持接入各种厂家、型号的带通讯接口和通信协议的终端设备。主要数据采集类型:

l 电:三相电流、三相电压、线电压、有功功率、无功功率、功率因数、视在功率、需量及发生时间、电压/电流总谐波以及分次谐波、电压与电流不平衡度、相位角、正/反向有功电能、感/容性无功电能、四象限无功电能、视在电能、并支持8个时区、12个日时段、8种费率的复费率电能统计。

l 水/天然气/压缩空气:瞬时流量、累积流量。

l 蒸汽:压力、温度、瞬时流量、累积流量。

l 中央空调:冷热水供/回水温度、地源水供/回水温度、冷热水供/回水压力、地源水供/回水压力、冷热水瞬时流量、冷热水累计流量、冷热水瞬时制冷/热量、冷热水累计制冷/热量、地源水瞬时流量、地源水累计流量、地源水瞬时制冷/热量、地源水累计制冷/热量、电动阀状态、主机设定温度。

4.2.4. 采集数据存储

大数据存储面向海量、大规模结构化、非结构化的数据,提供高性能、高可靠的存储以及访问能力。系统平台提供各类数据的存储与管理功能,按照存储的形式分为关系数据库、非关系数据库和实时数据库的数据存储与管理。

自主研发的能效管理平台软件具有低成本、安全、高隐私性的优势,协助用户将数据按照程序规定的格式存储,通过数据库管理实现数据的快速访问。

4.2.5. 数据可靠性

通过数据清洗、数据集成和数据标准化等技术,评估和改进数据质量,确保数据的可靠性和可用性,数据为用户实现更准确的决策的管理。系统具有数据缓存冗余机制,确保数据的完整性、连续性、可靠性。

数据融合终端接收各终端数据,本地进行数据存储,如遇与数据服务器的网络中断,待通信恢复后上传本地存储数据,支持数据压缩上传。

支持配置主备数据库的数据冗余存储,避免出现因服务器异常导致的数据丢失。

支持对上传数据硬件加密(国密算法SM1,SM4)、软件加密(AES)。

4.2.6. 数据有效性

数据有效性是数据分析和决策过程的关键要素,通过验证约束确保数据值有效且合理,根据定义要求进行标准化和格式化,确保数据准确性。

根据计量装置量程验证大值和小值,小于小值或者大于大值的采集读数属于无效数据;采集值和历史数据之差值大于偏差限值属于无效数据;采集值小于或者大于历史数据属于无效数据;支持无效数据系统自动剔除。

4.2.7. 异常数据处理

系统支持原始数据的有效性验证以及预处理;支持原始数据满刻度翻转处理;支持自动识别并剔除突增或突降的异常原始数据。授权情况下,人工通过Web页面在线完成缺失能耗数据录入和错误数据修正。

1)针对电度累计数据,表计具备满刻度自动翻转。系统自动识别采集存储的表码值数据是否发生翻转,当出现满刻度跳转时,系统支持人工通过Web页面在线完成缺失能耗数据录入,保证计算处理结果的连续性和正确性。

2)针对个别表计缺失的情况,系统支持在物理表的数据基础上增加虚拟表的配置实现数据的计量统计,通过总表-分表模式实现虚拟表数据的二次统计;通过编辑计算模块设置虚拟仪表计算实体仪表数据,得出虚拟仪表数据。

审核编辑 黄宇

- 飞天茅台全线上涨

- 29家券商去年业绩出炉:20家预增 天风证券扭亏

- 存储涨价“冲击波”来袭 消费电子行业打响成本防御战

- 金价回调打断连板,招金黄金逆袭背后:一场绑定斐济金矿与黄金周期的豪赌

- 突然集体爆发!地产和白酒齐飞!股市“大变局”三大信号!

- 百货行业承压 多家百货企业业绩预减

- 黄金概念涨停潮!业绩预告亮眼 5股2026年以来已翻倍

- 1月以来海外机构调研92只股 重点关注三大行业

- 地缘冲突升级提振国际金价 中国白银集团和中国黄金国际均涨超6%

- 知名基金经理最新持股曝光!睿远基金赵枫:关注中国企业出海

- 摩根均衡优选混合A:2025年第四季度利润2043.23万元 净值增长率5.1%

- 万科完成“惊险一跃”,首笔11亿元债券成功展期

- 【数读IPO】去年净利最高预增超40% 智能制造装备供应商今日申购

- 稀土价格涨幅明显 融资资金加仓14股超10%

- 流出超2000亿元!ETF资金迁移路线图曝光

- 中国银河策略:A股市场长牛、慢牛基础进一步夯实