离子注入技术的常见问题

文章来源:学习那些事

原文作者:前路漫漫

本文介绍了离子注入技术中会遇到的常见问题。

沟道效应

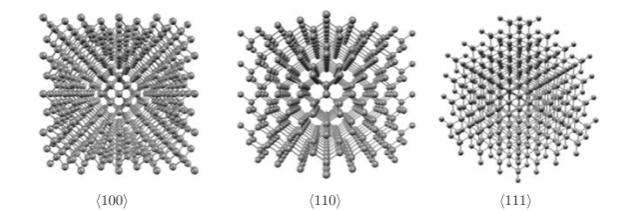

离子注入单晶靶材时,因靶体存在特定晶向,其对入射离子的阻滞作用不再如非晶材料般呈现各向同性。沿硅晶体部分晶向观察,能发现晶格间存在特定通道(图 1)。当离子入射方向与靶材主晶轴平行时,部分离子会直接进入通道,极少与晶格原子发生核碰撞;这类杂质原子主要通过与电子相互作用降低自身能量,进而使注入深度显著增加,该现象被称为离子注入的 “沟道效应”。

图 1

沟道效应的产生,源于入射离子与有序排列的靶晶体之间的相互作用。多年前,研究人员通过 Monte Carlo 模拟固体靶材中重金属离子的注入分布,以及对千兆电子伏重离子在多晶金属靶中分布剖面的测量,意外发现了这一效应。通常情况下,单晶硅衬底中最易发生沟道效应的晶向为 (110)(图 1),原因是该晶向中间区域的原子密度最低。

沟道效应发生时,注入离子会到达更深位置,浓度分布也偏向较深区域,呈现出明显的长拖尾;当轻原子注入重原子靶材时,注入离子的沟道效应(拖尾现象)尤为显著(图 2)。

图 2

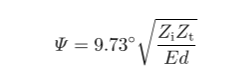

临界角常用来描述离子注入的沟道效应,其计算公式为:

式中,E 为注入离子的能量,单位为 keV;d 为沿离子运动方向的原子间距,单位为 Å。若注入离子的运动方向与主晶轴方向的夹角远大于临界角,则沟道效应极少发生;反之,则易发生沟道效应。

不过存在一种特殊情况:初始时注入离子运动方向与主晶轴的夹角大于临界角,沟道效应并未发生,但注入离子与靶原子发生多次碰撞后,运动方向发生改变,可能转向某一晶轴方向,进而引发沟道效应。尽管无法完全排除这种情况,但此类事件的发生概率极低,因此不会对注入离子的浓度分布产生实质性影响。

实际工艺中,解决沟道效应的常用方法有(图 3):① 采用非晶薄膜材料作为注入掩模,例如无定形二氧化硅(SiO₂)薄膜等;② 将硅片倾斜一定角度,使注入离子运动方向与硅片主晶轴的夹角大于临界角,通常倾斜 7°;③ 对硅片表面进行预非晶化处理(Pre-Amorphization Implantation, PAI),常用方式是注入与硅同族且原子量更大的锗离子,这种方法仅需较低注入剂量就能实现硅片表面非晶化,且不会引入额外掺杂。

图 3

阴影效应

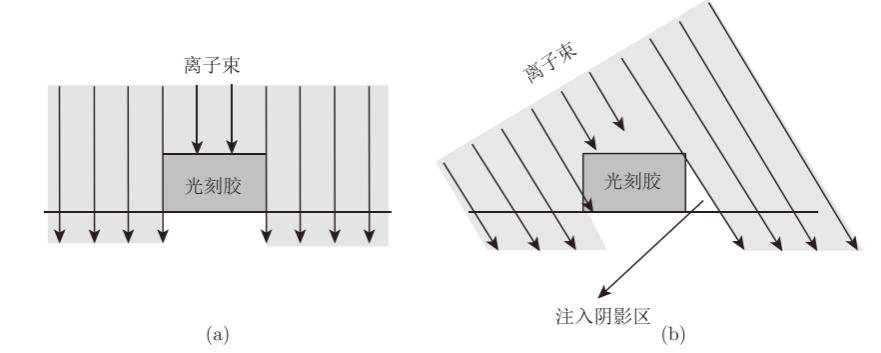

当注入离子垂直硅片表面注入时,硅片表面所有区域均可受到离子注入(图 4(a)),不存在阴影区域;但实际工艺中,为避免离子注入的沟道效应,需使注入离子运动方向与硅片主晶轴的夹角大于临界角(通常为 7°)。此时若硅片表面存在具有一定高度的图形(如光刻胶图形或其他材料图形,图 4(b)),部分区域会处于离子注入的阴影区,无法被离子注入,且随着图形高度增加,阴影区域会逐渐扩大,该现象被称为离子注入的 “阴影效应”(Shadow Effect)。

图 4

降低或消除离子注入阴影效应的方法包括减小图形高度、采用自旋转多次注入等。

离子注入损伤

离子注入技术的核心优势在于能精准控制注入掺杂杂质的数量与结深,但该过程属于非平衡过程:大量碰撞动能会传递至靶原子,导致靶原子脱离晶格位置,进而使靶材衬底的晶体结构不可避免地产生损伤。

离子在减速过程中,一方面与电子发生非弹性相互作用,另一方面与其他靶原子产生弹性相互作用。若传递给靶材晶格原子的动能 E 超过其位移能(硅的位移能为 15eV),被碰撞的晶格原子便会脱离原有晶格位置并移动一定距离。这些经初次碰撞的原子会发生反冲,进而与其他原子产生二次碰撞,后续还会引发更多次碰撞。后续碰撞会产生大量低能量反冲现象,导致原子在近乎随机的方向上发生小幅位移,这一过程被称为碰撞级联,持续时间约为 10⁻¹³s,该时长可通过离子范围除以平均离子速度计算得出。以能量 200 keV 的 As 离子为例,其速度达 10⁸cm/s 时,在硅中的传播范围为 2×10⁻⁵cm,对应的碰撞级联过程可在 10⁻¹²s 内完成。碰撞级联结束后,晶格与电子传导会将能量重新分配至周围材料,此过程额外持续 10⁻¹¹~10⁻¹⁰s;随后的 10⁻⁹s 内,不稳定的无序状态会逐渐弛豫。离子注入前后,衬底晶体结构会发生变化,若注入能量或剂量过高,单晶衬底可能完全转变为非晶状态,这种结构变化与注入离子及衬底材料的特性均相关。

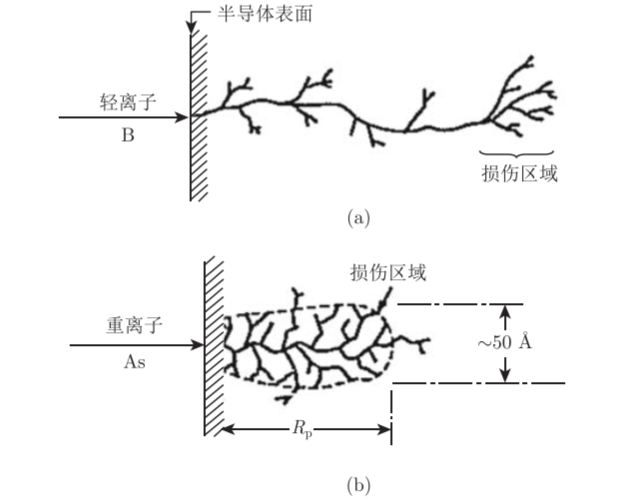

对于轻离子注入,初期能量损失以电子阻滞为主导。由于轻离子传递给靶原子的能量较低,散射角较大,仅能使少量靶原子发生位移,因此注入离子的运动方向变化明显,产生的损伤密度低且不重叠,但损伤区域范围较大,分布呈锯齿状(图 5 (a))。

重离子则不同,其每次碰撞都会向靶原子传递较高能量,且散射角较小。获得高能量的位移靶原子会持续移动,促使更多靶原子脱离原有晶格位置。此时,核阻滞成为注入离子能量损失的主要方式,重离子的射程较短,但会在小体积范围内造成严重损伤,表现为损伤区域小、损伤密度高(图 5 (b))。

图 5

在靶材内部的碰撞过程中,核碰撞产生的能量损失通常远高于靶原子的晶格结合能。因此,若离子注入时传递给晶格原子的能量超过其位移所需能量,晶格原子会脱离原有位置,导致晶格损伤。注入离子在衬底材料中逐步减速时,核碰撞的能量损失累积可能超过衬底材料的非晶化阈值,进而形成埋层非晶。随着注入剂量增加,总累积能量上升,非晶层范围会不断扩大。通常会引入阈值剂量 θth 来量化这一过程,若注入剂量超过该阈值,晶格原子将受到完全损伤。此外,若靶晶格原子获得的能量超过其位移能量的两倍,被碰撞的晶格原子移位后仍保留较高能量,在后续运动中可能与其他晶格原子再次碰撞,促使更多晶格原子位移,这种连续碰撞现象被称为 “级联碰撞”。

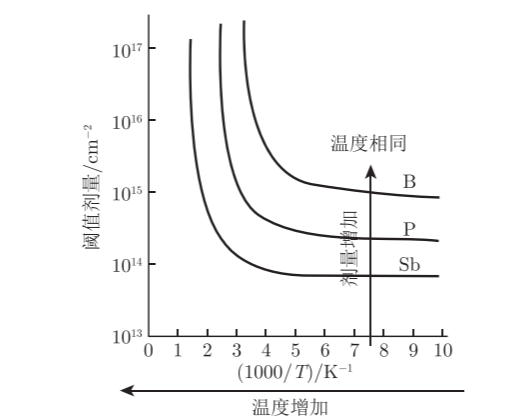

大剂量离子注入时,晶圆在离子束作用下表面温度会升高(即温升效应),这一过程类似退火处理,可使注入离子在硅片中产生的部分缺陷发生迁移并实现修复,该现象称为 “自退火效应”。此过程中,离子注入导致的缺陷产生与退火带来的缺陷修复同时存在且相互竞争。随着衬底温度升高,离子注入的非晶化阈值剂量会相应提高(图 6)。例如轻离子(如 B)注入时,能量损失主要由电子阻滞导致,因此其非晶化阈值剂量比重离子(P、As)高得多。

图 6

热退火

热退火是离子注入的关键配套工艺,主要用于消除晶格损伤、恢复衬底晶体结构,同时让间隙杂质进入替位位置获得电活性,恢复载流子迁移率;为避免杂质再分布,需降低热预算,这对源漏超浅结制备尤为重要,注入剂量超非晶化阈值时,退火会伴随固相外延再生长,杂质或超该温度下固溶度极限。

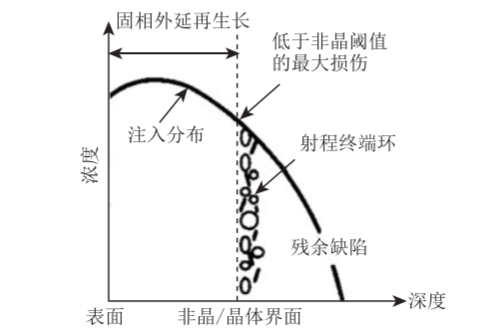

1. 射程末端(EOR)缺陷

高剂量离子注入会使单晶硅变非晶硅,退火后非晶 / 单晶界面易形成位错环;非晶层外延再生长后,位错环最大浓度出现在原界面下方,即射程末端缺陷,其源于界面处非晶化阈值损伤;这类缺陷若在 PN 结耗尽区附近,会增大反向电流,与金属杂质结合还会加剧漏电流,需通过控制退火热参数,让缺陷处于高掺杂区且远离耗尽区。

图 7

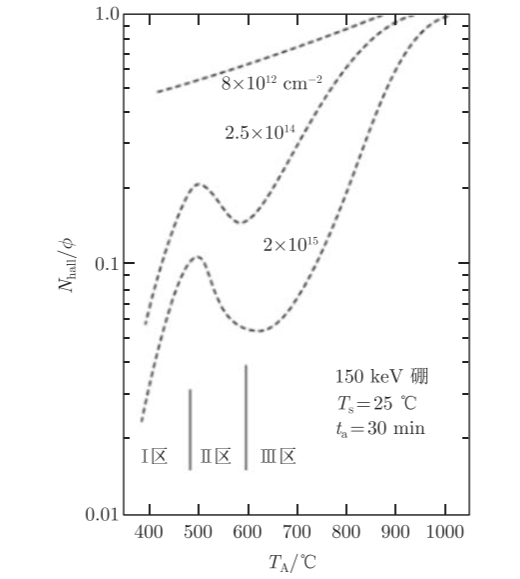

2. 硼退火特性

硼是硅基常用 P 型杂质,用电学激活比例(自由空穴数与注入剂量比)衡量激活程度;低剂量注入时,硼的电学激活比例随退火温度单调递增;高剂量时分为三区域:低温区点缺陷移动增强,激活比例上升;500~600℃点缺陷形成扩展缺陷,硼被俘获导致激活比例下降(逆退火特性);超 600℃硅中空位与间隙硼结合,激活比例再升,完全激活需 900℃以上高温。

图 8

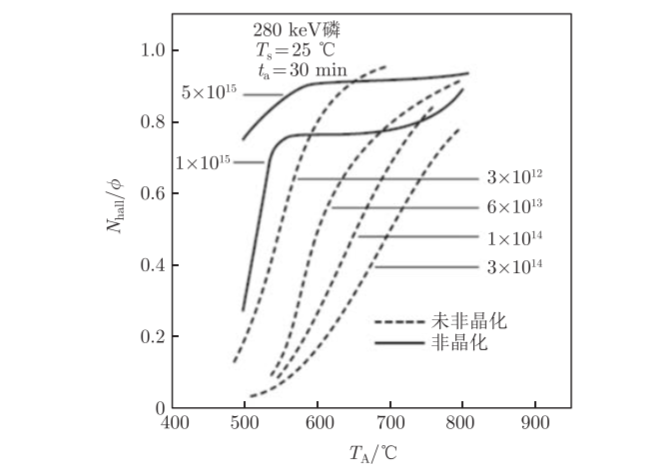

3. 磷退火特性

磷是常用 N 型杂质,其退火特性与硼有差异;低剂量注入(3×10¹²~3×10¹⁴cm⁻²)时,磷的电学激活比例随温度升高递增,与低剂量硼类似;高剂量注入(1×10¹⁵cm⁻² 及以上)时,因磷原子质量大易形成非晶层;借助低温(约 600℃)固相外延再生长,磷原子可进入晶格替位位置,实现较高激活比例,无需像硼高剂量那样依赖高温。

图 9

浅结形成

对于先进 CMOS 器件而言,源漏超浅结仍是最关键的工艺环节之一,其在抑制晶体管短沟道效应中发挥重要作用。通常,制造极小尺寸 CMOS 器件时,源漏超浅结的深度不应超过沟道长度的 30%。

针对注入杂质硼,减少其瞬态增强扩散(Transient Enhanced Diffusion, TED)并实现完全激活是一大挑战 —— 高掺杂意味着高注入剂量,会随之产生大量缺陷,而这些缺陷会促进杂质扩散。一般情况下,注入离子在靶材内的分布可近似为高斯分布,但经过热退火后,部分注入离子(尤其是硼)会偏离原有高斯分布,在分布曲线尾部出现明显展宽,形成按指数衰减的长拖尾,这一现象即 “瞬态增强扩散效应”。目前普遍认为,该效应源于离子注入后残留的缺陷(如高浓度空位、自间隙原子等):退火过程中,这些残余缺陷中的间隙原子与硼结合,结合后的复合体扩散速率远高于硼原子本身,最终导致杂质扩散增强。

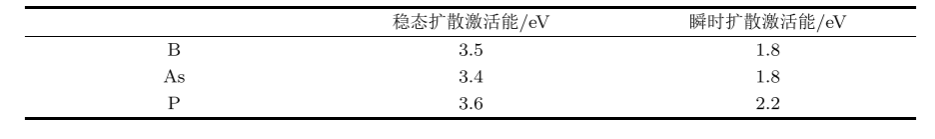

表 1 列出了常用杂质在硅中稳态本征扩散与瞬时扩散的激活能。尽管硼与砷的瞬时扩散激活能相同,但目前学界普遍认为砷的瞬态增强扩散效应远弱于硼,这种差异与注入衬底中缺陷湮灭的速率相关。对硼离子注入后的硅片进行快速热退火时,瞬态增强扩散现象十分显著,因此难以形成源漏超浅结。通过进一步降低注入离子能量、缩短退火时间,可减小离子注入与退火后形成的源漏超浅结深度。

表1常用杂质在硅中稳态本征扩散与瞬时扩散的激活能

然而,低能注入存在诸多问题:一是离子注入临界角显著增大,若采用常规 7° 倾斜注入,不仅会出现阴影效应,还会产生强烈自溅射现象,影响注入效率与效果;二是离子束稳定性面临挑战,在空间电荷效应作用下,低能离子束会逐渐发散,降低掺杂重复性与均匀性。针对这些问题,可采用离化大分子注入法 —— 通过大分子注入,能在常规能量下获得与超低能注入等效的工艺效果。

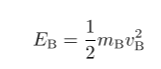

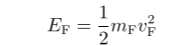

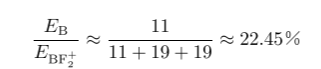

硼离化大分子注入常选用 BF₂⁺离子束,因其是气态硼源 BF₃分子离化分解后的典型产物。BF₂⁺进入硅片等靶材后,离化大分子会立即分裂为单个硼原子与氟原子,且所有原子速率相同(即硼原子速度 v_B 等于氟原子速度 v_F)。其动能计算如下:

硼原子的动能:

氟原子的动能:

由于 v_B = v_F,结合硼(原子量 11)与氟(原子量 19)的原子量关系,可得:

根据上述计算,当加速电压为 5kV 时,有效硼注入能量约为 1keV,无需减小加速电压即可实现超低能注入效果(利于形成超浅结)。除 BF₃外,十硼烷(B₁₀H₁₄)、十八硼烷(B₁₈H₂₂)等大分子固体材料,也可作为硼离化大分子注入的源材料。

另一类常用方法是预非晶化离子注入 —— 在硅片表面形成非晶层,可防止后续离子注入时出现沟道效应,进而控制注入结深。需注意的是,非晶层在退火过程中会发生固相外延再生长,虽结晶质量较好,但再结晶后可能残留射程末端缺陷。为最大程度减少这类缺陷,可采用工艺参数为 1s/1000℃或 1s/1100℃的快速热退火(RTA)或尖峰退火(Spike Annealing)。通常,以大分子材料作为 N 型或 P 型硅晶体(如 PMOS)的注入离子源时,预非晶化与离子注入掺杂过程可合二为一,简化工艺流程;且热退火后,非晶层通过固相外延再生长恢复为单晶状态,此过程还能获得更高的杂质掺杂浓度。

- 飞天茅台全线上涨

- 29家券商去年业绩出炉:20家预增 天风证券扭亏

- 存储涨价“冲击波”来袭 消费电子行业打响成本防御战

- 金价回调打断连板,招金黄金逆袭背后:一场绑定斐济金矿与黄金周期的豪赌

- 突然集体爆发!地产和白酒齐飞!股市“大变局”三大信号!

- 百货行业承压 多家百货企业业绩预减

- 黄金概念涨停潮!业绩预告亮眼 5股2026年以来已翻倍

- 1月以来海外机构调研92只股 重点关注三大行业

- 地缘冲突升级提振国际金价 中国白银集团和中国黄金国际均涨超6%

- 知名基金经理最新持股曝光!睿远基金赵枫:关注中国企业出海

- 摩根均衡优选混合A:2025年第四季度利润2043.23万元 净值增长率5.1%

- 万科完成“惊险一跃”,首笔11亿元债券成功展期

- 【数读IPO】去年净利最高预增超40% 智能制造装备供应商今日申购

- 稀土价格涨幅明显 融资资金加仓14股超10%

- 流出超2000亿元!ETF资金迁移路线图曝光

- 中国银河策略:A股市场长牛、慢牛基础进一步夯实